Où placer l’IA dans une interface ?

Découvrez comment le placement de l’IA dans une interface influence la confiance, l’usage et la performance. Du chatbot au canvas, six modèles clés.

Depuis l’émergence des grands modèles de langage (LLMs) et des agents intelligents, l’IA s’est imposée comme un nouvel acteur à part entière dans les interfaces. Longtemps cantonnée aux chatbots et aux assistants périphériques, elle s’invite aujourd’hui au cœur des applications métier, des outils de création et des systèmes de décision.

Mais une question fondamentale se pose : où placer l’IA dans une interface ?

Car le positionnement spatial d’un agent à gauche, à droite, au centre, ou même au cœur d’une grille influence directement la manière dont les utilisateurs le découvrent, lui font confiance et interagissent avec lui. Cet article propose une lecture de six grands modèles émergents d’intégration de l’IA dans les interfaces, et de ce qu’ils révèlent sur la relation entre humains et systèmes intelligents.

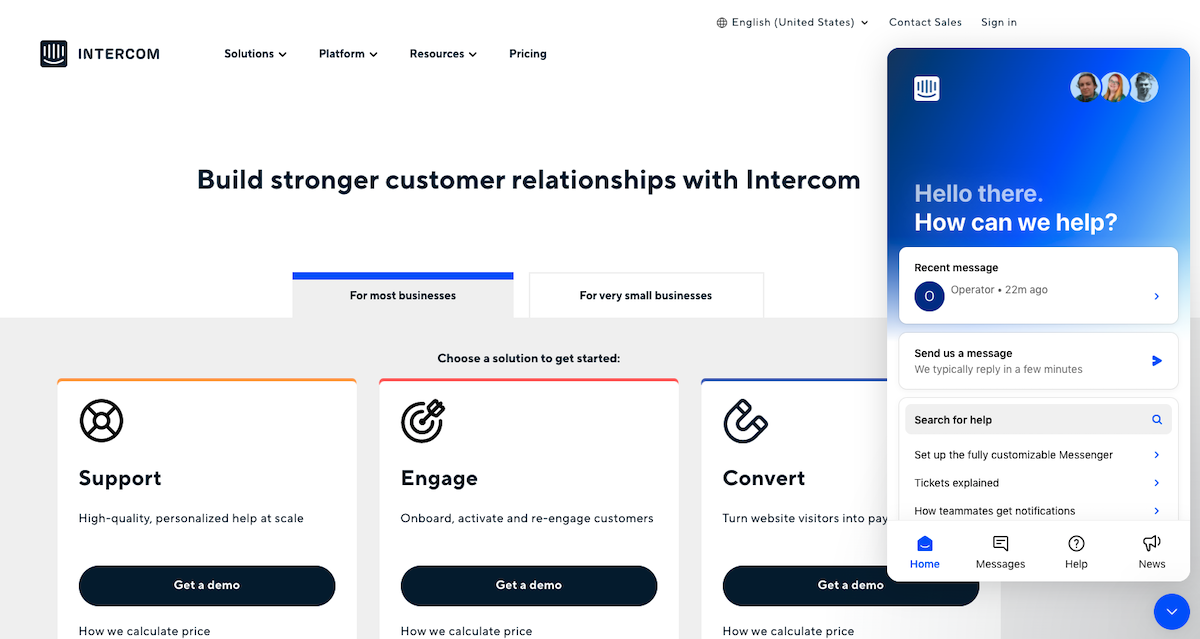

1. L’assistant client : le chatbot de coin d’écran

Le plus familier des modèles : ce petit cercle ou bulle, souvent en bas à droite, devenu emblématique des outils comme Zendesk, Intercom ou Crisp. Il s’agit du point d’entrée historique de l’IA conversationnelle.

Découvrabilité

Facile à repérer sans être envahissant, le widget reste présent mais discret. Il rassure par sa permanence : l’utilisateur sait toujours où le trouver.

Interaction

Le chatbot s’ouvre et se ferme à la demande.C’est une interface secondaire, idéale pour le support client, la FAQ, ou les demandes rapides.

Rôle perçu

L’IA agit ici comme un assistant réactif et limité à une tâche précise : vérifier une commande, réinitialiser un mot de passe, orienter vers la bonne ressource. Avec les modèles récents, elle gagne en autonomie, capable d’agir sans humain.

Limite

Efficace pour répondre, mais pas pour collaborer. Son espace restreint le rend peu adapté à des scénarios complexes ou créatifs.

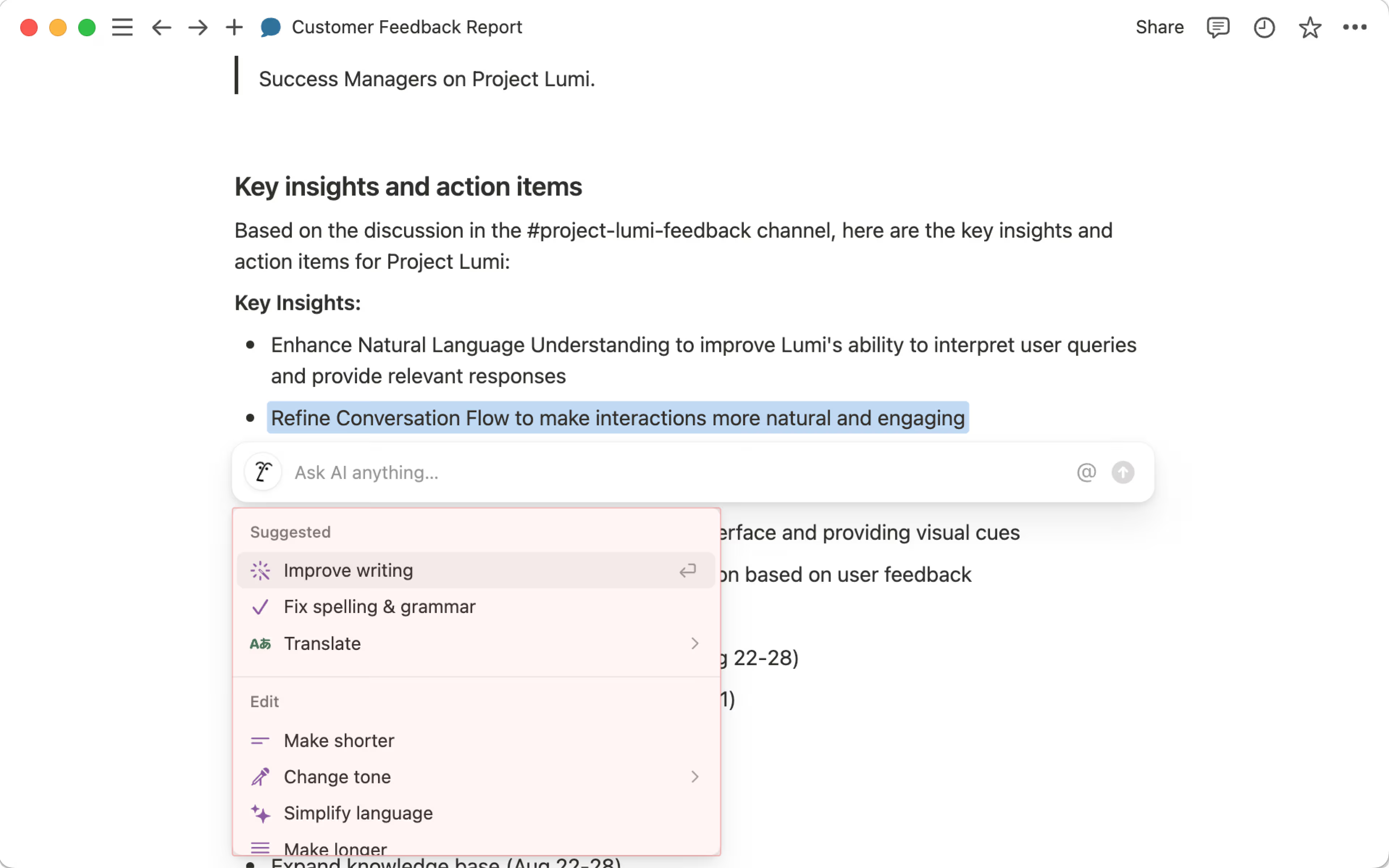

2. Les suggestions contextuelles : l’aide en ligne fine

C’est le modèle qu’on retrouve dans Notion, Grammarly ou Figma : de petites bulles ou soulignements apparaissent à même le texte ou la zone de contenu.

L’IA ne se montre pas elle devine et accompagne.

Découvrabilité

Discrète, déclenchée par le geste : un survol, une sélection, un mot-clé. Le système attend le moment juste pour se manifester.

Interaction

L’utilisateur reste concentré dans sa tâche et interagit directement dans le flux : accepter, reformuler, générer, annuler. Aucune rupture cognitive.

Rôle perçu

L’IA devient un assistant de précision, un correcteur ou coach de micro-contexte. Elle comprend le ton, le style, la finalité du texte ou du code en temps réel.

Limite

Peu adaptée à la créativité libre ou aux tâches nécessitant une vue d’ensemble. Elle reste cantonnée à des interventions ponctuelles.

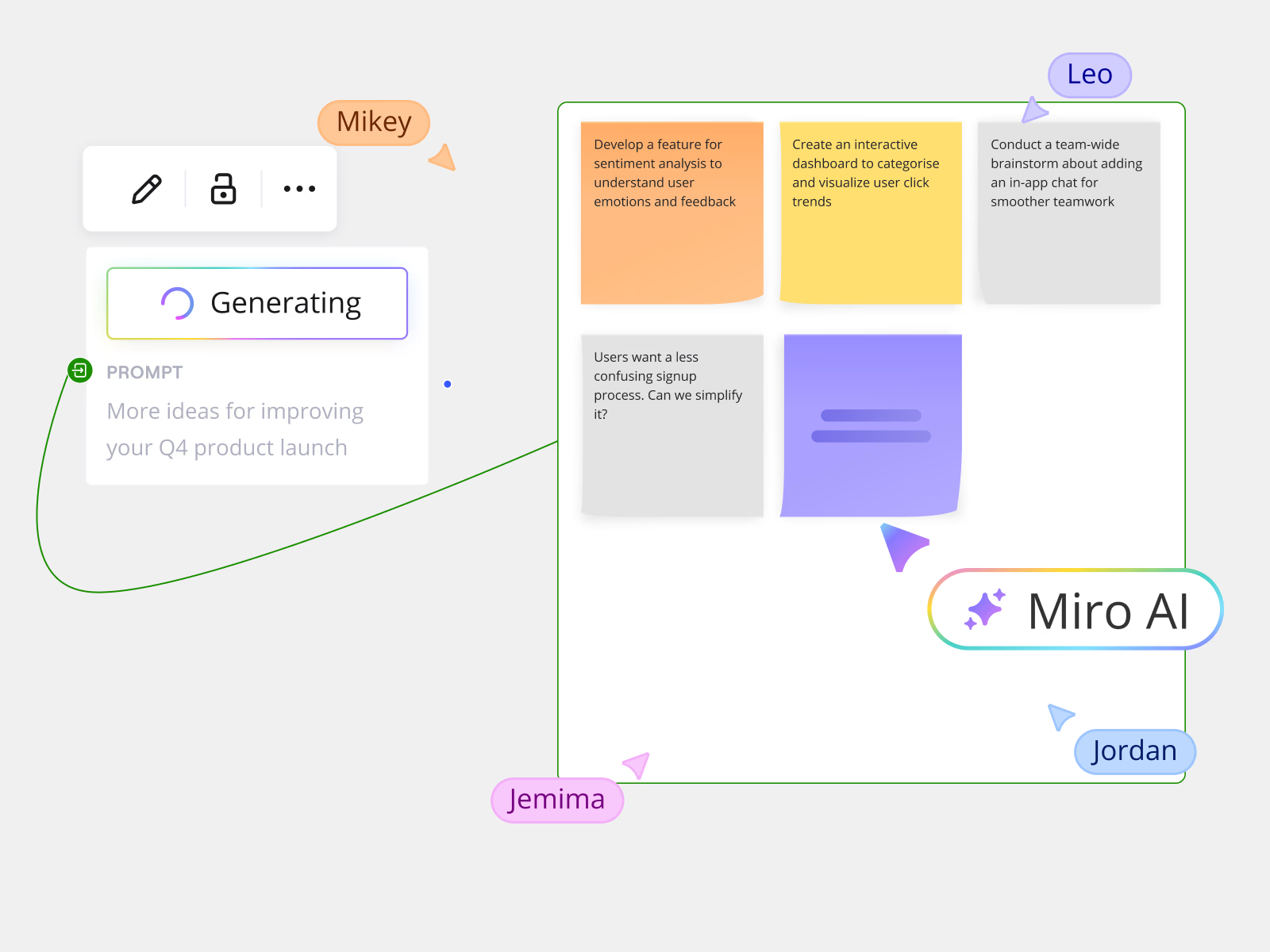

3. Le collaborateur créatif : l’IA sur une toile infinie

Popularisé par Figma, Miro ou TLDraw, le modèle de la “toile infinie” réinvente la collaboration visuelle. Ici, l’IA s’intègre dans un espace sans limites, où chaque objet peut devenir un point d’interaction.

Découvrabilité

Les capacités de l’IA apparaissent quand l’utilisateur survole ou sélectionne un élément : post-it, forme, texte.

Interaction

L’utilisateur convoque l’IA localement pour une aide ciblée : générer une idée, renommer un calque, proposer un agencement. Chaque interaction est autonome, sans interrompre le flux global.

Rôle perçu

L’IA devient un co-créateur spatial : elle comprend le contexte visuel, pas seulement le texte. Elle aide à explorer, à structurer et à enrichir une idée en mouvement.

Limite

Moins performante pour les projets à forte contrainte structurelle (comme le code) ou nécessitant une cohérence globale.

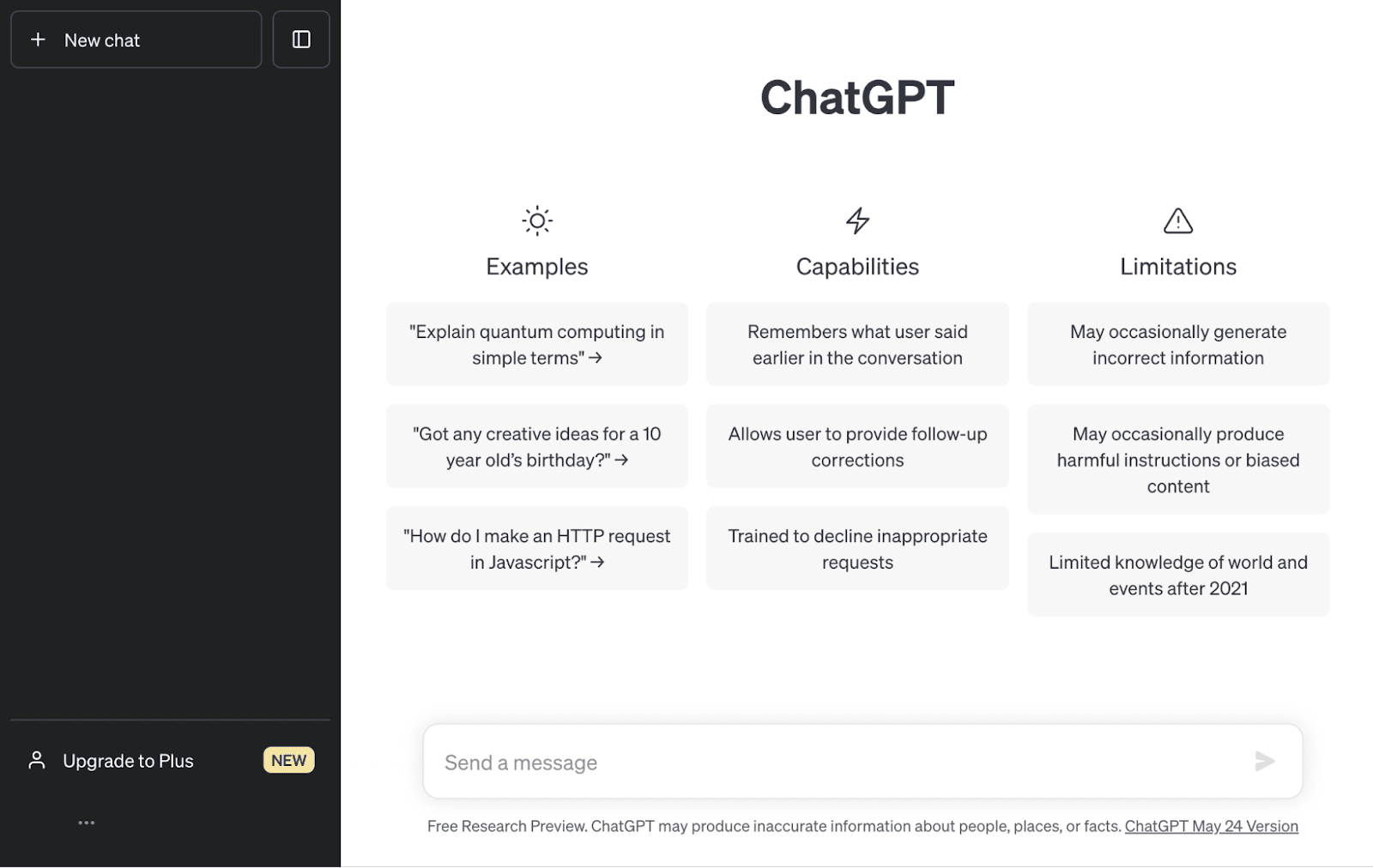

4. L’assistant central : l’IA au cœur de l’expérience

C’est le modèle “plein écran” incarné par ChatGPT, Perplexity ou Midjourney. Un champ d’entrée, un flux vertical : tout tourne autour de la conversation.

Découvrabilité

Minimaliste par essence : un espace vide qui invite à l’exploration. Le point d’entrée est clair, le cadre rassurant.

Interaction

L’utilisateur dialogue librement, reformule, affine, expérimente. C’est un modèle idéal pour la créativité, la recherche, ou la formation.

Rôle perçu

L’IA est un assistant généraliste, ouvert, flexible, capable d’aborder n’importe quel sujet. Elle inspire confiance par sa capacité à s’adapter.

Limite

Moins efficace pour les workflows complexes, structurés ou collaboratifs.

5. Le partenaire stratégique : l’IA à gauche du flux

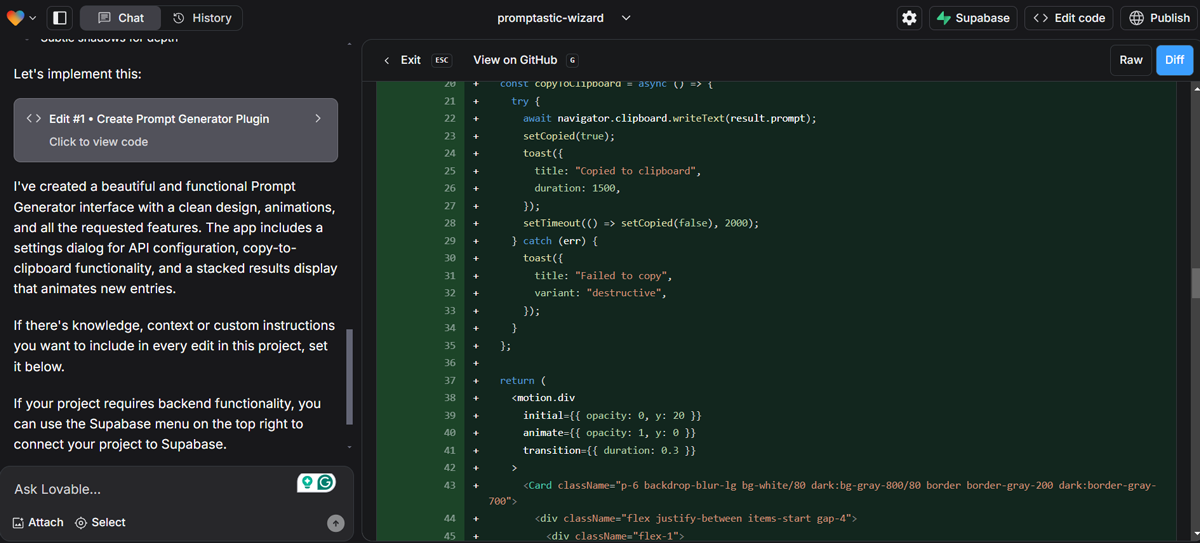

Ce modèle, utilisé par ChatGPT Canvas ou Lovable, place l’IA dans un panneau latéral gauche, toujours visible, mais non central. C’est le compagnon de travail par excellence.

Découvrabilité

Accessible, toujours présent, il s’intègre au schéma naturel de lecture (de gauche à droite).

Interaction

L’utilisateur échange en continu : prompt, test, ajustement. À droite, le résultat s’affiche en direct.

Rôle perçu

L’IA devient un co-stratège : elle structure la pensée, aide à itérer, à tester et à produire. Une vraie logique de co-création.

Limite

Moins adaptée aux usages rapides ou mobiles, et dépend fortement de la clarté du prompt.

6. L’expert contextuel : l’IA à droite du contenu

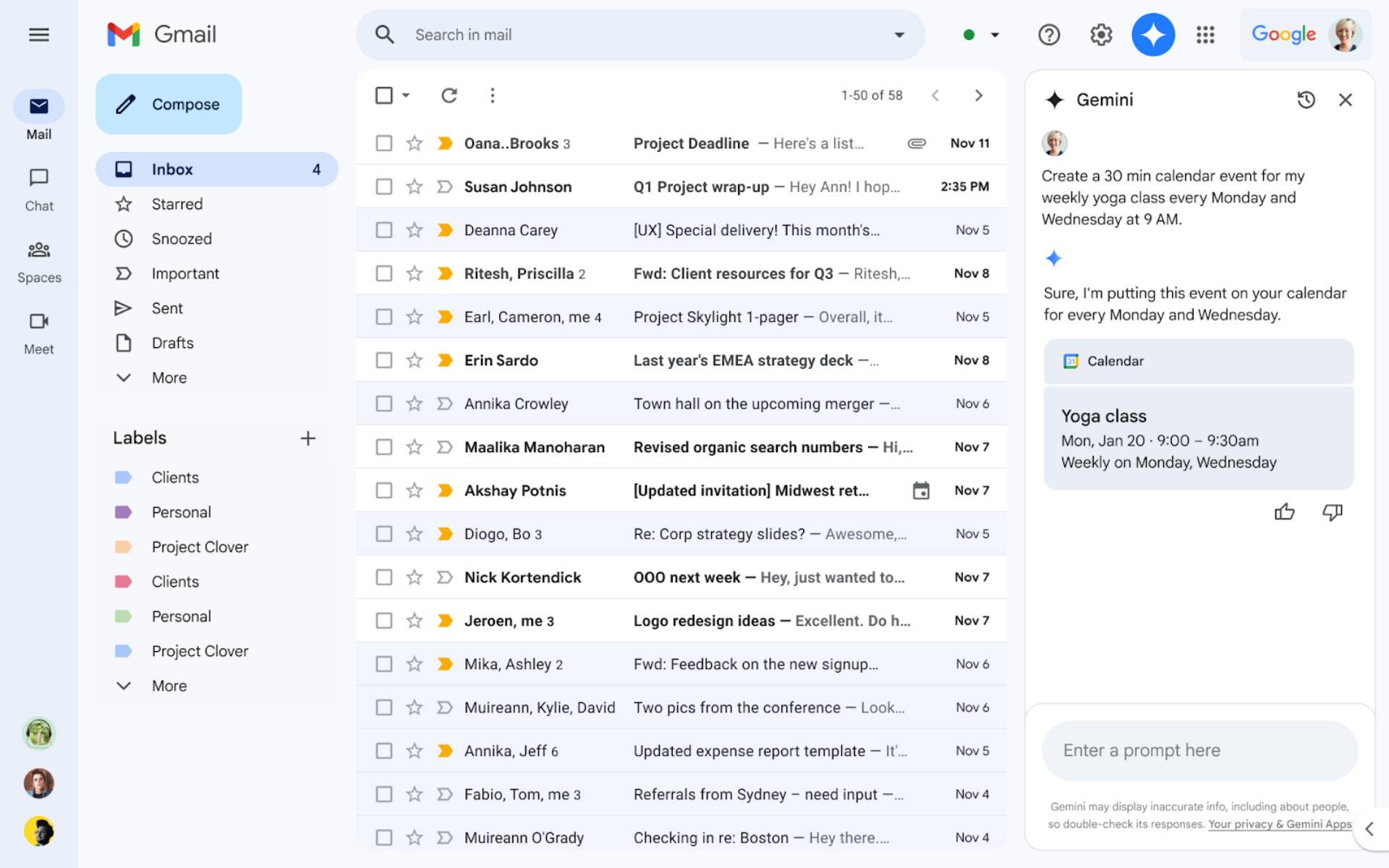

Le panneau latéral droit est le choix privilégié des outils comme Microsoft Copilot, GitHub Copilot ou Gmail Gemini. L’IA est discrète, mais toujours prête à intervenir.

Découvrabilité

Toujours visible en périphérie sans gêner le cœur du travail. Elle respecte le rythme de l’utilisateur.

Interaction

Elle agit à la demande : résumer, corriger, rédiger, transformer. Un clic, et l’assistant se met en action.

Rôle perçu

L’IA devient un expert silencieux, spécialisé et fiable. Elle complète la compétence humaine sans s’imposer.

Limite

Peu adaptée aux expériences où l’IA doit initier la collaboration. Son minimalisme peut la rendre “invisible” pour les débutants.

Conclusion : le design de l’IA est aussi spatial que cognitif

Les modèles d’interface que nous connaissions formulaires, tableaux, écrans hiérarchiques laissent place à une nouvelle grammaire : celle de l’intelligence située.

Concevoir une expérience IA, ce n’est plus seulement imaginer ce qu’elle fait, mais où elle vit. Le positionnement d’un agent définit sa légitimité, son rôle perçu, et le degré de confiance que l’utilisateur lui accorde.

Nous entrons dans une ère où la question n’est plus « comment rendre l’IA visible ? » mais « comment la rendre lisible, utile et digne de confiance ? »

Parlons de vos logiciels métiers

Pas de pression. Juste un échange rapide pour voir si nous pouvons vous aider.